Doch erhielten nicht nur diejenigen Personen Unterricht, die ein Studium anstrebten. «Unterrichtet wurde in der frühen Neuzeit zunächst der kirchliche Nachwuchs und danach die politische Elite», sagt Lucien Criblez. «Nachher erhielten vor allem Kinder aus dem allmählich entstehenden Bürgertum Unterricht, angefangen mit den Kaufleuten.» Das liegt daran, dass es in Handelskreisen wichtig war, lesen, schreiben und rechnen zu können. «Dann bezog man zuerst in der Stadt und später auf dem Land immer mehr Gruppen von Kindern mit ein.»

Klöster als Bildungsstätten

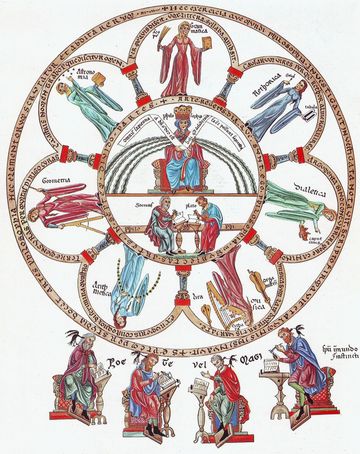

Parallel zu dem zunehmend breiteren Publikum für Bildung wuchs auch die Zahl der «Anbieter» von Schulen. Zunächst gab es vor allem in Klöstern und im kirchlichen Umfeld Unterricht. Ab dem 12. Jahrhundert entstanden erste Universitäten und ab dem 13. Jahrhundert begannen Städte, Schulen einzurichten. In den Städten entstanden dann auch private Unterrichtsangebote. Ab dem 17. Jahrhundert erhielten auch die Kinder auf dem Land zunehmend Zugang zu Bildung. In den Kantonen Zürich, Bern oder Genf gab es gar bereits eine Art Schulpflicht.

«Lehrpläne gab es zunächst nur für die höhere Bildung.»

Trotz den wachsenden Möglichkeiten, eine Ausbildung zu erhalten, gab es nicht für alle Schulstufen verschriftlichte Lehrprogramme: «Lehrpläne gab es zunächst nur für die höhere Bildung», sagt Criblez. «Für die Volksbildung existierte eine Art Anweisung für die Lehrerschaft. Das Wichtigste wurde – sehr allgemein – zum Beispiel in den Landschulverordnungen geregelt. Eigentliche Lehrpläne für die Primar- und die Sekundarschule wurden meist erst nach 1830 eingeführt.»

Die Kirche verschwindet aus der Schule

Die Einführung dieser Lehrpläne erfolgte zeitlich ungefähr parallel zu einem Prozess, in welchem der Lehrberuf staatlich zertifiziert wurde. In den 1830er- und 1840er-Jahren übernahmen die Kantone die Verantwortung für das Unterrichten. «Die Kirche wurde allmählich aus der Schule hinausgedrängt», sagt Criblez. «Bestimmten bis dahin weitgehend die Kirchen, was gelehrt und gelernt wurde, übernahmen der Staat respektive die Kantone jetzt diese normative Funktion. Das Instrument dafür waren nun verbindliche Lehrpläne und später auch obligatorische Lehrmittel.» Diese Instrumente sollten zusammen mit der staatlichen Lehrerbildung, den Schulaufsichten und der Unterrichtspflicht die Qualität der Schulen auf eine Art Minimalstandard bringen.

Lehrpläne hatten laut Criblez aber noch eine andere Funktion: Sie garantierten eine bestimmte Einheitlichkeit des Unterrichts im Hinblick auf Selektionen. «Denn wenn allen Kindern dasselbe Recht auf Bildung zukommt, dann lassen sich Selektionen in die höhere Bildung über Geburt und Stand nicht mehr legitimieren.» Selektion nur aufgrund von Leistung hiess die neue Devise. Der Lehrplan wurde zur Richtschnur dafür.

Der Lehrplan auf 15 Seiten

Bis in die 1970er-Jahre umfassten die Lehrpläne in der Regel nur ungefähr 15 bis 40 Seiten – kaum vergleichbar mit dem aktuellen Lehrplan 21. Das hatte aber auch einen guten Grund: Die früheren Pläne informierten lediglich über den Stoff, den die Schülerinnen und Schüler in jedem Schulfach und jedem Schuljahr lernen sollten.