Elsbeth Stern, seit Kurzem emeritierte Professorin für Lehr- und Lernforschung an der ETH Zürich, hat dazu eine klare Meinung: Nein, kann man nicht, sagt sie im Gespräch. Aber: «Wer lehren will, muss das Lernen verstehen.» Wie aus einem flüchtigen Ereignis in den Neuronen bleibendes Wissen wird, muss eine Lehrperson also nicht im Detail wissen. Eine Vorstellung zur Funktionsweise des Arbeitsgedächtnisses oder eine Idee des prozeduralen und des konzeptionellen Gedächtnisses sollte sie aber schon haben. Solches Wissen hilft laut Stern dabei, «zu verstehen, weshalb Lernen manchmal funktioniert und manchmal nicht».

«Wer lehren will, muss das Lernen verstehen.»

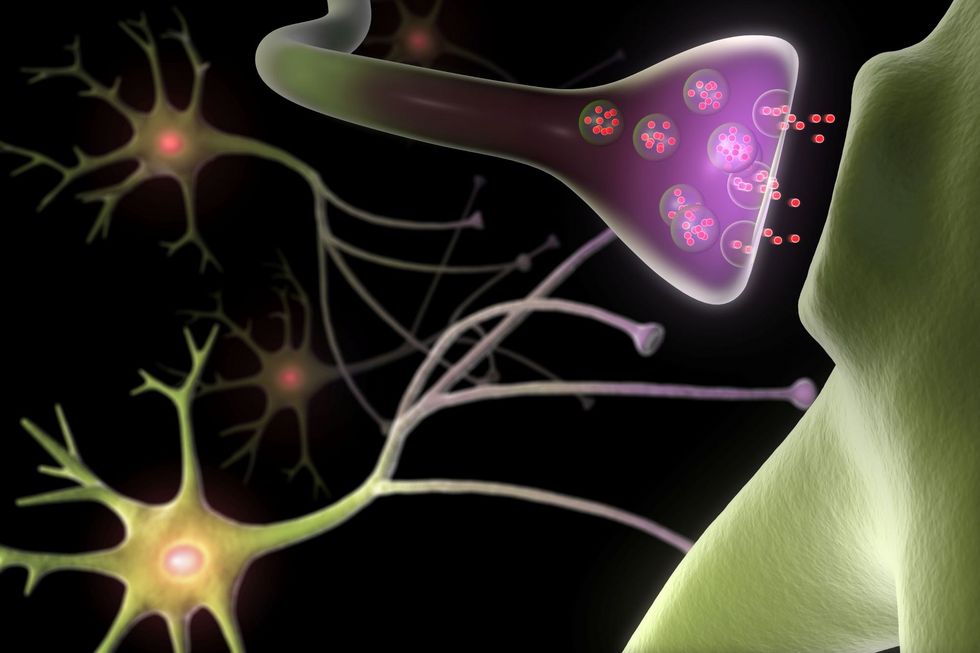

Dann also zu den Begriffen und dort zuerst zum Arbeitsgedächtnis. Es spielt eine zentrale Rolle beim Lernen und funktioniert quasi als Zwischenspeicher. Je nachdem werden Informationen aufrechterhalten, verändert oder gehen wieder verloren. Letzteres kennen alle, wenn sie eine Telefonnummer nachschlagen und diese nach dem Wählen sofort wieder vergessen. Es wird deshalb auch Kurzzeitgedächtnis genannt. Dessen Kapazität ist beschränkt. Parallel laufende Dinge überfordern es rasch. Damit es dennoch komplexe Aufgaben lösen kann, braucht es Unterstützung beziehungsweise Entlastung.

Hier kommen das prozedurale und das konzeptionelle Gedächtnis ins Spiel, beide gehören zum Langzeitgedächtnis. Im ersteren ist vereinfacht gesagt Prozesswissen gespeichert. Dazu werden automatisierte Handlungsabläufe gezählt oder Bewegungen, beispielsweise das Schreiben. Im konzeptionellen Gedächtnis sind Inhalte abgelegt, die sich mit Worten beschreiben lassen. Das heisst, Wissen, das durch das Bilden von Zusammenhängen erschlossen werden kann.

Das Vorwissen spielt beim Lernen eine entscheidende Rolle

Das Wissen aus dem Langzeitgedächtnis bildet die Basis, auf dem neue Lerninhalte aufbauen. Das Arbeitsgedächtnis mit seiner beschränkten Verarbeitungskapazität wird leistungsfähiger, wenn Vorwissen mobilisiert wird. Vereinfacht ausgedrückt: Automatisiert zur Verfügung stehendes Vorwissen beansprucht weniger Arbeitsspeicher, entsprechend mehr Platz bleibt für Denkprozesse. Beispiele dafür sind das Einmaleins oder die binomischen Formeln. Ist der Aufwand klein, um auf dieses Vorwissen zugreifen zu können, lassen sich auch schwierigere mathematische Aufgaben lösen.

Doch wie lässt sich mit solchen Erkenntnissen schulisches Lernen verbessern? Für Elsbeth Stern ist die Mobilisierung von Vorwissen beim Einstieg in ein neues Thema «das Wichtigste überhaupt». Es lohnt sich also, sich Zeit dafür zu nehmen. Die Mobilisierung kann mit Fragen oder spielerisch geschehen. Etwa, indem ein Satz mit einem Fehler an die Wandtafel geschrieben wird, den die Kinder dann finden sollen. Kindern eine Aufgabe zu stellen, die ein Prinzip veranschaulicht, ist ein weiterer Weg, um das bereits abgelegte Wissen ins Bewusstsein zu holen.

Sterns Beispiel dazu: «Aus einer Abfolge von Additionen derselben Zahl lässt sich ableiten, dass eine Multiplikation den Weg zur Lösung vereinfacht.» Dass 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 einfacher als 5 mal 5 ausgedrückt werden kann, leuchtet dann plötzlich ein. Damit dieser Umstand als Vorwissen zur Verfügung steht, muss es aber zuerst den Weg ins Langzeitgedächtnis finden. Dorthin gelangen Erkenntnisse wie jene aus der beschriebenen Aufgabe durch Wiederholung. Das klassische Üben ist aber nur ein Weg dazu. Ebenso wichtig sind abgewandelte Anwendungen. Denn ohne Anregung und Aufmerksamkeit, perlt der Lernstoff ab und bleibt nicht hängen.

Warum Belohnen und Bestrafen nur ausnahmsweise funktionieren

Auf Belohnung und Bestrafung reagiert das Gehirn zwar auch. Hier hat die Lernforschung jedoch zu einer Relativierung früherer pädagogischer Vorstellungen geführt. Mit Belohnung und Bestrafung, so Stern, lasse sich bereits vorhandenes Verhalten verändern. Zum Beispiel eine Klasse dazu zu bewegen, endlich die Hausschuhe anzuziehen, bevor sie das Klassenzimmer betritt.

Zur Vermittlung von neuem Wissen eignen sich Belohnen und Bestrafen nicht.

Zum Vermitteln von neuem Wissen hingegen eigne sich diese Methode nicht. Dazu muss eine motivierende Lernatmosphäre geschaffen werden, die Neugier weckt und in der Fehler toleriert werden. Eine gute Lehrkraft schafft es deshalb, vorschnellen Abwehrreaktionen der Lernenden ein Schnippchen zu schlagen. Sei dies nun jene der Schülerin, die alles schon weiss und deshalb nicht zuhört, oder jene des Schülers, der die Lösung schon auf den ersten Blick sehen will – und sonst sofort aufgibt.

Sichtbar machen lässt sich der Lernfortschritt mit einem regelmässig stattfindenden «formativen Assessment». Hinter dem Begriff verbirgt sich nichts anderes als ein Abfragen des Erlernten. Dabei geht es nicht um eine Bewertung der Antworten, sondern allein darum, den Wissensaufbau zu erfassen. «Das funktioniert beispielsweise mit einem Quiz auf der App Kahoot auf eine Weise, die auch Kinder und Jugendliche attraktiv finden», sagt Stern. Sogar Lehrmittelverlage setzen darauf und bieten vorgefertigte Fragen für die kostenlose Plattform an.