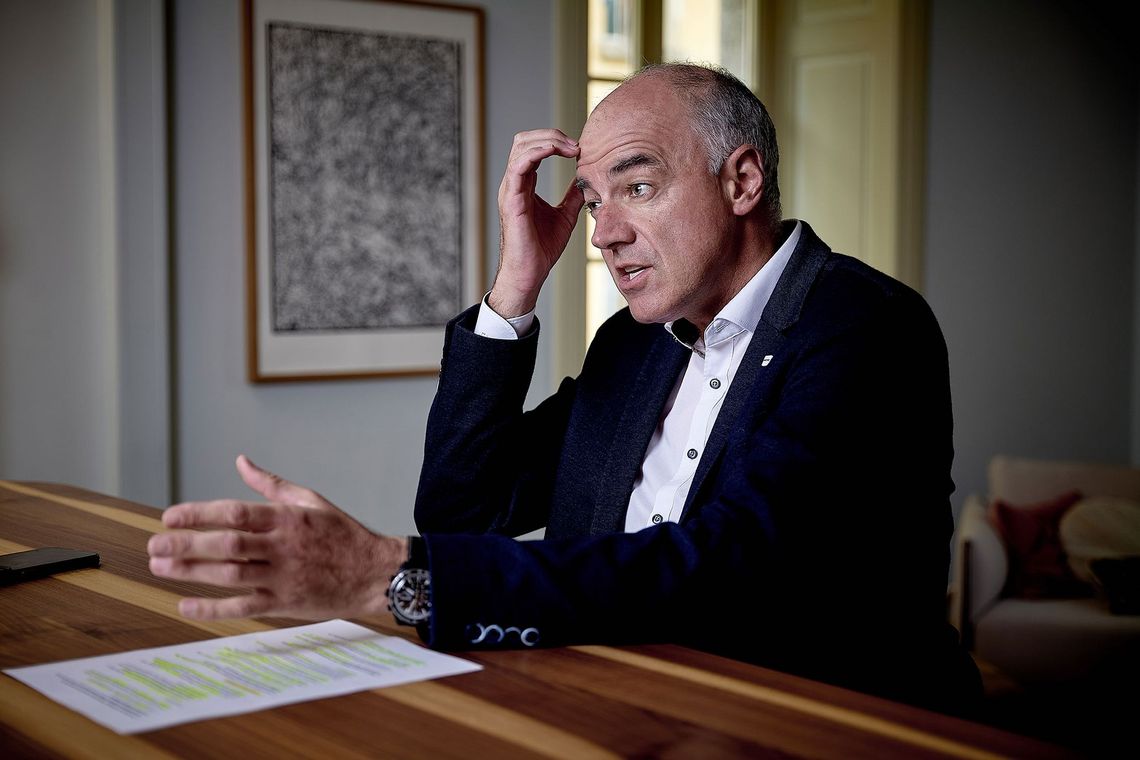

BILDUNG SCHWEIZ: Sie sprechen sehr gut deutsch, Ihre Muttersprache ist aber Französisch. Wo haben Sie Deutsch gelernt?

CHRISTOPHE DARBELLAY: In der Schule und danach an der ETH Zürich. Wirklich gelernt habe ich die Sprache mit 20, als ich im Bernbiet auf einem Bauernhof ein sechsmonatiges Praktikum absolvierte. Das veränderte mein Leben. Ich hatte als Unterwalliser plötzlich mit Leuten aus der Deutschschweiz und dem Oberwallis Kontakt.

Die Kenntnisse in einer zweiten Landessprache sind am Ende der Schulzeit dürftig, ergab kürzlich die Überprüfung der Grundkompetenzen durch die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK).

Ich stelle aber fest, dass die zweisprachigen Kantone besser abschneiden. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Motivation. Ärgerlich finde ich, wenn man in diesem Zusammenhang von Fremdsprachen spricht. Es geht um Landessprachen. Ebenso stört mich, dass man fälschlicherweise von Frühfranzösisch spricht. In der Romandie redet niemand von Frühdeutsch. In einer solchen Bezeichnung schwingen Misstrauen und ein despektierlicher Unterton mit. Das macht mir Sorgen.

In der Ostschweiz findet man es in Ordnung, wenn Leute aus der Romandie und der Deutschschweiz englisch miteinander sprechen. Ist das schlimm?

Ich finde das schlecht und ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Für eine Karriere in der Schweiz muss man eine zweite Landessprache beherrschen. Wir reden nicht von der Chefetage in Banken. Wir reden von der Berufswelt. Oder von einer Ärztin, die im anderen Landesteil praktizieren will. Mit Englisch kommt man da nicht weit.