NACHWUCHSTALENTE

Hier gehen Schule und Spitzensport aneinander vorbei

Für angehende Spitzensportler und -sportlerinnen wird der Schulalltag schnell zum Kraftakt. Trainingszeiten und Wettkämpfe sprengen oft die Grenzen herkömmlicher Strukturen. Darum setzen Sportschulen auf Flexibilität und selbstorganisiertes Lernen.

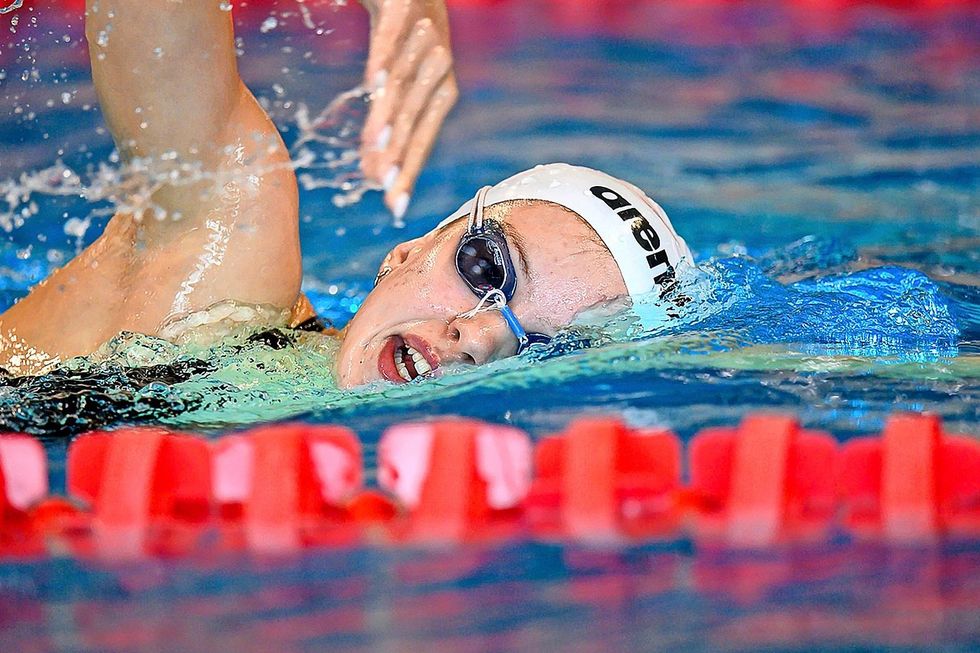

Mit vier Jahren begann Selina Müller mit ihrem ersten Schwimmkurs. Mit sieben Jahren trat sie dem lokalen Schwimmklub bei. «Wir bewunderten die Schwimmstars, die an Olympia- und Weltmeisterschaften auf dem Podest standen. Für uns schien das ausser Reichweite. Wir waren nur Schweizerinnen in irgendeinem Schwimmklub», erinnert sie sich. Heute ist Selina 17 Jahre alt und gehört in ihrer Altersklasse zur nationalen Schwimmspitze.

«Die schulische Leistung muss stimmen und die Zulassungsbedingungen für Gymnasium oder KV müssen erfüllt sein.»

Selina besucht das OYM College in Cham (ZG). Die Schule gehört zu den Partnerschulen von Swiss Olympic, dem Dachverband des Schweizer Sports. Solche Partnerschulen zeichnen sich dadurch aus, dass sie gemäss Swiss Olympic ein leistungssportfreundliches Umfeld schaffen, um Bildung, Spitzensport und soziales Leben unter einen Hut zu bringen. Schweizweit tragen derzeit 63 Schulen dieses Gütesiegel. Zusätzlich gibt es vier spezialisierte Sportschulen von Swiss Olympic. Diese vereinen Unterricht, Training, Wohnen und sportliche Infrastruktur an einem Ort.

Wer an eine dieser Schulen aufgenommen werden will, muss in der Regel einem regionalen oder nationalen Kader angehören. Das Ziel: Der Verband will Spitzenleistungen im Sport mit einer soliden schulischen Ausbildung verbinden.

Sportliches Talent allein reicht nicht

Am OYM College in Cham lernen zurzeit 112 Nachwuchstalente aus 16 verschiedenen Sportarten. Das Bildungsangebot umfasst ein Gymnasium und eine kaufmännische Berufsausbildung. Für die Aufnahme reicht sportliches Talent allein nicht. «Auch die schulischen Leistungen müssen stimmen und die kantonalen Zulassungsbedingungen für das Gymnasium oder die KV-Ausbildung müssen erfüllt sein», erklärt Schulleiter Joël Fux. Bei entsprechendem sportlichem Potenzial wird das Schulgeld vom Heimatkanton übernommen. Deshalb gelten gemäss Hochbegabtenvereinbarung die jeweiligen kantonalen Bestimmungen für die Zulassung.

Das OYM College ist zwar eine Privatschule, muss sich aber ähnlich wie die Regelschule an kantonale Vorgaben halten. «Wir sind eine Privatschule mit einem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag des Kantons Zug», erklärt Fux. «Deshalb arbeiten wir eng mit dem Kanton zusammen.» In Zug gibt es – wie in vielen anderen Kantonen – bereits auf der Sekundarstufe I Förderklassen für sportliche Talente.

Nur wenige Jugendliche im Klassenzimmer

Der entscheidende Unterschied zwischen dem College und der Volksschule liegt laut Fux in der Flexibilität und Individualität des Lern- und Schulsettings. «Klassenlehrpersonen gibt es bei uns nicht», betont er. Stattdessen setzt das College auf ein Team aus Fachlehrpersonen, sogenannten Lerncoaches und persönlichen Coaches. «Jede Fachperson betreut individuell eine Gruppe von Lernenden.» Digitales und selbstorganisiertes Lernen stehe im Mittelpunkt. Da die Schülerinnen und Schüler wegen Trainings oder Wettkämpfen oft nicht vor Ort sind, sitzen im Klassenzimmer häufig nur wenige Jugendliche – die anderen lernen unterwegs oder von zu Hause aus.

Für die Aufnahme am College braucht es jedoch nicht nur sportliches und schulisches Talent — auch Praktisches wird berücksichtigt. Liegt die Trainingsstätte zu weit entfernt oder ist der Heimweg zu lang, macht ein Besuch des Colleges kaum Sinn. Etwa die Hälfte der Athletinnen und Athleten trainiert direkt im angeschlossenen OYM-Trainingszentrum. Neu bietet das College auch eine Internatsoption: Ein eigener Wohnkomplex ermöglicht es den Jugendlichen, Schule, Training und Alltag zu verbinden.

Flexibles Lernen braucht flexible Lehrpersonen

Am Donnerstagmorgen kommt Schwimmerin Selina meist eine Stunde später ins Klassenzimmer – ihre erste Trainingseinheit hat sie da schon hinter sich. «Für Trainingskolleginnen an öffentlichen Schulen sind Morgentrainings oft enorm stressig», berichtet sie. «Wenn sie nur zehn Minuten zu spät aus dem Wasser oder dem Kraftraum kommen, haben sie schon einen wichtigen Teil der ersten Unterrichtsstunde verpasst.» Noch belastender sei es, wenn sie wegen zahlreicher Fehltage an Wettkämpfen nicht teilnehmen dürfen.

Für Selina sind verpasste Lektionen oder Schultage kein Problem. Am OYM College ist die Absenzenplanung transparent. Die Lerncoaches sind informiert und jede Unterrichtseinheit steht online zur Verfügung. Es wird erwartet, dass der verpasste Stoff im Selbststudium nachgeholt wird. Die Schule paart Freiheit mit Selbstverantwortung und Disziplin. «Es gilt das Holprinzip», erklärt Lerncoach Olivia Greub. «Die Lernenden wissen, wo sie Inhalte und Unterstützung finden. Abrufen müssen sie diese selbst. Das unterscheidet unser System grundlegend vom klassischen Schulalltag.»

Auch die Fachpersonen müssen darum umdenken. Jede Lektion soll sowohl im Klassenverbund als auch digital funktionieren. Unterrichtssequenzen werden gefilmt und die Lernfortschritte eng begleitet.

«Als Lerncoach muss ich genau wissen, wer wo steht – auch wenn er oder sie wochenlang nicht im Unterricht ist.»

Die sportlichen Ambitionen der Schülerinnen und Schüler halten auch ihre Lehrpersonen auf Trab. «Als Lerncoach für Biologie und Chemie muss ich genau wissen, wo die oder der Lernende steht – auch wenn sie oder er wochenlang nicht physisch im Unterricht ist», sagt Greub. Der Teamsportler, der zwei Wochen bei einer Weltmeisterschaft in Kanada war, steht in seinem Lernprozess an einem anderen Ort als zum Beispiel die Einzelsportlerin, die in Cham eine Saisonpause einlegt.

Beeindruckend findet Greub die Zielstrebigkeit, Disziplin und Ausdauer der Schülerinnen und Schüler. «Der Sport hat bei ihnen immer oberste Priorität. Alles andere ordnet sich dem unter.» Als Coach habe sie einen anderen Fokus: «Unser Auftrag ist es, die Jugendlichen nicht nur als Athletinnen und Athleten zu sehen, sondern vor allem als Menschen und Lernende.»

Bleibt den Sporttalenten überhaupt freie Zeit jenseits von Schule und Sport? Für die meisten am OYM College ist Freizeit ein Fremdwort. Klassenlager oder gemeinsame Ausflüge stehen selten auf dem Programm. Im Fokus stehen persönliche Bestleistungen, nicht geselliges Beisammensein – und das ist okay. «Das Gefühl, gegen andere Schwimmerinnen anzutreten und nach einem Wettkampf eine neue Bestzeit aufleuchten zu sehen, entschädigt mich für alles», sagt Selina Müller.

Nicht alle werden Profis

Nach dem Abschluss am OYM nimmt die Rolle des Sports im Leben der Jugendlichen unterschiedlich viel Platz ein. Etwa ein Drittel der Absolventinnen und Absolventen erhalte nach der Lehre oder Matura einen Profivertrag, sagt Schulleiter Fux. Für ein weiteres Drittel sei der Weg in den Profisport noch ungewiss. Das letzte Drittel verabschiede sich sogar endgültig vom Traum, Profi zu werden. Die Gründe dafür seien vielfältig: das Ausscheiden aus einem Kader, die fünfte Hirnerschütterung oder eine Verschiebung der persönlichen Prioritäten.

Das Fördersystem mit Sportschulen von Swiss Olympic scheint für viele Sporttalente zu funktionieren: Abfahrtsweltmeisterin und Olympiasiegerin Corinne Suter oder Leichtathletik-Ass Simon Ehammer haben beide von Sportschulen profitiert. Und Selina? Für sie würde auch ein geplatzter Traum vom Profi-Dasein nicht das Ende bedeuten, sagt sie. Eines steht fest: Selina ohne Wasser wird es nie geben. Vielleicht werde sie eines Tages Trainerin, um jungen ambitionierten Schwimmerinnen aufzuzeigen, was heute alles möglich ist. Auch in der Schweiz.

Autor

Christa Wüthrich

Datum

Themen